【ChatGPTで月5→10記事】副業WebライターがAI活用で記事の作成効率を上げた5つの方法

- 記事作りに時間がかかりすぎている…

- ChatGPTを試しているものの、上手く使いこなせていない

記事を書いていると「リサーチで時間が溶ける」「書きたいのに手が止まる」このような状況に何度も直面しますよね。

私もかつては、月5記事を作成するのに精一杯でしたが、ChatGPTを使うようになり、今では月10記事以上書けるようになりました。

この記事では、時間やお金に限りがある副業ライターでも真似しやすい「ChatGPTで記事作成を効率化する5つの方法」を紹介します。

- 記事作成にAIを活用する5つの方法

- AI記事を作る際の注意点3つ

- ChatGPTの料金プランとモデル

「記事をもっと書けるようになりたい」という方は、ぜひ最後まで読んでください。

ChatGPTで月10記事作成できるようになった

以前は月5記事を書くのが限界でしたが、ChatGPT Plus(月3,000円)を導入してから、同じ作業時間で月10記事以上を書けるようになりました。

例えば、このような時にChatGPTを活用しています。

- リサーチ:Deep Research モードで情報を要約

- 構成作成:記事のペルソナと検索意図を入力→H2/H3を生成

- 文章校正:原稿を貼り付け、誤字脱字のチェック

- 壁打ち:記事の方向性や検索意図の深掘り

手が止まりがちな工程でも、AIと会話しながら進められるので、とても便利です。

ChatGPTの有料プランは、試しに1か月だけ使い、合わなければ解約すれば問題ありません。

まずは試しに1テーマ投げてみて、執筆速度がどれほど変わるかを体感してみてください。

記事作成にAIを活用する5つの方法

私が実際に記事作成でAIを活用している方法は、主に以下の5つです。

プロンプトをあらかじめ用意するというよりも、その都度の状況に応じて、思考整理や作業補助として柔軟に活用しています。

それぞれの使い方について解説していくので、ぜひ参考にしてください。

方法①リサーチを任せる

自分でやると、最も時間がかかる工程が「リサーチ」です。

ChatGPTの各種機能を活用すると、効率的に情報収集を行えます。

私がリサーチの時に活用している主な機能は、以下の2つです。

| 機能名 | 特徴・使い方 |

|---|---|

| Deep Research | 深掘りしたいテーマについてまとめてくれる。わからない点を明確にしてから使うと出力の精度が上がる。 |

| ウェブを検索する | 最新の情報や一次ソースが必要なときに活用できる。Google検索よりもピンポイントで調べられる。 |

ChatGPTに精度の高い出力をさせるには、AIの扱い方が重要です。

- 「何がわからないか」を自覚して入力する

- 情報の整理をChatGPTに相談しながら進める

- 箇条書きや形式指定など、出力方法を明確にする

「Deep Research」で得た情報を読むのが大変な時は、NotebookLMにテキストを読み込ませ、音声でインプットするのも便利です。

手動でのリサーチと比べると、圧倒的なスピードでリサーチができるため、特に時間が限られている副業の方にとって、AIを活用するのは大きなメリットです。

方法②記事構成を考えさせる

記事の構成案もAIに考えさせています。

具体的には、以下のようなステップで構成を作成します。

- 記事の目的・ターゲット・悩み・ゴールを整理する

- ①で整理した情報 +「この情報をもとに、タイトルと見出しのみ出力して」と指示

- 出力された構成を確認し、自分で微調整

ChatGPTに構成を考えさせるメリットは、以下の3つです。

- 自分の思考をベースに構成ができる

- 検索上位記事を参考にして構成を考えるよりも時短になる

- 思いつかなかった構成が得られ、新しい発見になる

ただし完璧な構成にはならないので、注意しましょう。

まずは骨組みを整えたいという方は、ぜひ一度試してみてください。

方法③文章の添削と誤字脱字チェックに使う

AIにすべての文章を書かせると、どうしても「AIっぽい文章」になってしまうため、現状は少し難しいです。

しかし、人間が雑に作成した文章を整えるために使うのは有効です。

私の場合は、以下のような手順でAIを利用しています。

- 人間が文章を作成する

- 文章をAIに投げて、添削させる

- 添削を参考に調整する

このように活用することで、自分にはなかった表現が見つかることや、何度も文章を確認するため、誤字脱字も少なくなります。

方法④ディスクリプションを書かせる

記事が完成したら、ChatGPTにディスクリプション(要約文)も書かせています。

特に私がAIの強みだと感じているのが、リサーチの効率の良さと、要約の精度です。

完成した記事を貼り付けて、「この記事のディスクリプションを書いて」と指示すると、数パターンの候補を出してくれます。

出力された文章から自分の意図に近いものを選び、微調整して採用することで、ゼロから考えるよりも圧倒的に時短になります。

方法⑤画像を作成する

ChatGPTの「画像を作成する」機能を使って、挿絵やイメージ画像も作れます。

少し前には「ジブリ風」の画像を生成させることも流行っていましたね。

ChatGPTで理想の画像を生成するには、「何を、どんな雰囲気で、どんな構図で」といった情報を具体的に伝えるのがポイントです。

イメージが曖昧な場合は、ChatGPTに相談しながら、プロンプトを整えていきましょう。

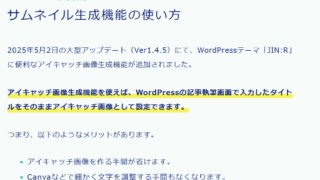

また、このブログでも使用している「JIN:R」というテーマなら、テンプレートを準備しておけば、アイキャッチの自動生成ができます。

気になる方は、ぜひ以下の記事も参考にしてみてください。

AIで記事を作る際の注意点3つ

記事作成の効率化のために、AIを活用しない手はありませんが、有益な記事を書けなければ全く意味がありません。

記事作成にAIを活用する際に、注意してほしい点は、次の3つです。

順番にみていきましょう。

注意①一次情報は自分で入れる

AIは便利なツールですが、一次情報(あなた自身の体験や経験)を出力できません。

読者にとって価値のある記事を書くには、あなた自身の視点や実体験を記事に取り入れることが重要です。

特に最近は、AIでも一定レベルの記事が作成できるようになったからこそ、「人間にしか書けない文章」、一次情報の価値がより一層高まっています。

一次情報とは、以下のような実際に得た「生の情報」のことです。

- 自分の実体験

- 現場での観察

- インタビュー

- アンケート結果など

一次情報がない記事は、ChatGPTに聞けば済む内容になるため、わざわざ長文を読む必要がありません。

「自分の意見や主張」を体験に基づいて記事を書くことを意識しましょう。

注意②曖昧な情報は根拠を探す

ChatGPTでも、「わからないことを、それっぽく出力してしまう」ことがあります。

ChatGPTは、あくまで学習データに基づいた文章を出力するだけのため、常に正しい情報を返してくれるとは限りません。

特に以下のような場面では、注意しましょう。

- 自分でもよく理解していないテーマ

- 医療・法律・金融などの専門性がとわれるジャンル

- 数値や根拠が必要な主張

曖昧なまま情報を書くのではなく、その情報が本当に正しいか、必ず一次情報や信頼できる資料で裏を取りましょう。

間違った情報を発信すると、記事やブログ全体の信頼性を損ないます。

AIを使う時こそ、「人間の目でチェックする」ことを忘れずに行いましょう。

注意③執筆を完全に任せない

ChatGPTなどの生成AIは、リサーチ・添削・要約など、記事作成の効率化に役立ちます。

しかし、「すべてAIに任せる」という使い方はおすすめできません。

AIで作成した記事は、読みやすくはなっているものの、内容が薄くなります。

具体的には、以下のような弱点があります。

- 読者の悩みに深く寄り添えない

- 実体験や感情がなく、共感しにくい

- 情報の裏付けが弱く、信頼性に欠ける

AIはあくまで「優秀なパートナー」のため、最終的な判断や、読者に価値を届ける文章を作るのは、人間です。

一次情報や体験談など、人間にしか書けない要素を組み合わせながら、AIを補助として上手に活用していきましょう。

ChatGPTの料金プランとモデル

ここでは、ChatGPTの料金プランとモデルについて解説していきます。

特に有料プランを契約するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

ChatGPTは無料プランと有料プラン2つ

ChatGPTを個人で使う場合は、以下の3つのプランから選びます。

| プラン | 月額 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Free | $0 | とにかく試したい |

| Plus | $20(約3,000円) | 個人ブロガー/Webライター |

| Pro | $200(約30,000円) | ヘビーユーザー/研究用途 |

私は「Plus」プラン(月額約3,000円)を利用していますが、月3,000円以上の価値を感じています。

ライター案件1本の報酬で元が取れるので、もし悩んでいるなら「まずは1ヶ月だけ試してみる」という気持ちで使ってみるのがおすすめです。

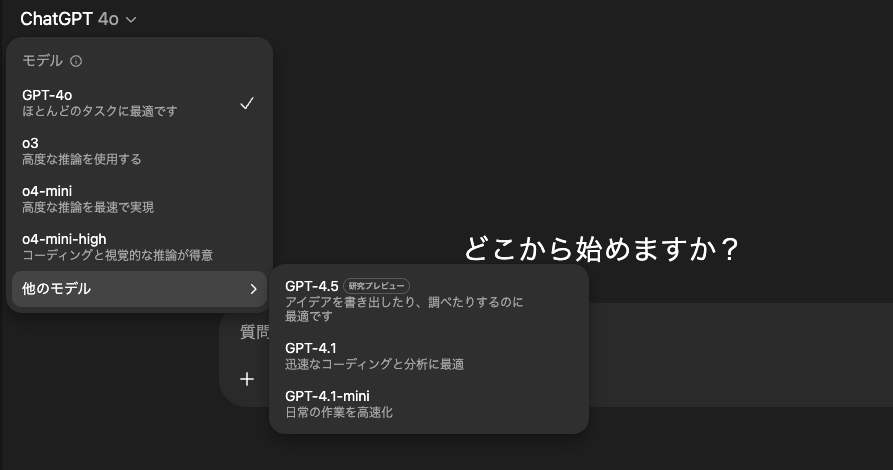

ChatGPTはモデルごとに得意分野が異なる

現在、ChatGPTで利用できるモデルは、「o3」「o4-mini」「o4-mini-high」「4o」などがありますが、私がよく使っているのは「o3」と「4o」です。

それぞれの使い分けは以下の通りです。

- o3:推論を使いたい時(考えて答えてほしい時)

- 4o:文章を作成している時、会話の壁打ちをしたい時

💡目的に応じてモデルを切り替えることで、より効率的に作業を進められます。

モデル別の特徴をさらに深く知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。

まとめ:生成AIを上手に使い、記事の作成効率を上げよう

ChatGPTを活用することで、月5記事が限界でしたが、今では月10記事以上を書けるようになりました。

とはいえ、私もまだまだAIを使いこなしているわけではありません。

今回ご紹介したのは、あくまで「一人のWebライターの使い方の例」です。

少しでも「自分にも取り入れられそう」と思う部分があれば、ぜひ参考にしてみてください。

- リサーチを任せる

- 記事構成を考えさせる

- 文章の添削と誤字脱字チェックに使う

- ディスクリプションを書かせる

- 画像を作成する

さらに深くAIを活用したい方は、以下の書籍がおすすめです。

「月50万円稼ぐWebライター」と書いてありますが、月100万円を達成したこともある方のノウハウが詰まった1冊なので、ぜひ参考にしてください。